第16课 《有为有不为》分层作业-七年级语文下册同步高效课堂(统编版2024)

【题目】下面是小语搜集的关于“‘有为’之事”的材料,她对里面的一些字词拿不准,请你帮她判断。

有为之事,事在“学习”。打破笼统学习的方法,掌握扎实的学科知识,努力攀登知识的山峰,即使遇到困难也毅然前行。戒急戒① (燥 躁),学业精进,方为青年有为之事。

有为之事,事在“创新”。敢于质疑、勇于探索,不对权威② (屈 曲)膝,诉诸实际,青年应该尝试从不同的角度去思考问题、解决问题。培养自己的创新思维,方为青年有为之事。

(1)(1)材料中的两个加点字应该怎么读?请写出正确的拼音。

毅然( ) 诉诸( )

(2)材料中两个横线处应分别选用哪个字?请工整地书写到横线处。

【题目】下面是小文准备展示在“‘有为’之士”板块的语段,请你帮他选择依次填入横线中的句子衔接最恰当的一项( )

一百多年前,一代代“有为”之士为追求民族独立、人民解放, 。 , ; 。“90后”“00后”的“有为”之士也在用实际行动证明“新时代的中国青年是堪当大任的!”众多“有为”之士把“清澈的爱,只为中国”融进了祖国的大好河山。

①多年后在这片多情的土地上,“有为”之士继续发光发热

②面对脱贫攻坚,以黄文秀、张小娟等为代表的驻村工作者用生命诠释热爱,让“全面小康”顺利实现

③抛头颅、洒热血,把对红色信仰的无限忠诚转化为憧憬“可爱的中国”的实际行动

④面对温饱问题,袁隆平院士研发了“杂交水稻”,擘画一个“禾下乘凉”的梦想

A.①③④②

B.③①②④

C.①③②④

D.③①④②

【题目】下面是小诗准备在宣传栏上展示的关于“‘有为’之士”精神品质的材料,请你将空缺的古诗文名句补充完整。

在河南这片土地上,“有为”之士的精神品质让人深感敬佩。他们少年意气,如谭嗣同《潼关》中的“(1)__________,山入潼关不解平”,展现出青年的生机与活力;他们乐观向上,如王湾《次北固山下》的“(2)__________,__________”,体现了“有为”之士的积极乐观;他们热爱祖国,如陆游《十一月四日风雨大作(其二)》所抒发的“僵卧孤村不自哀,(3)__________”的家国情怀,激励着“有为”之士为国家贡献自己的力量。

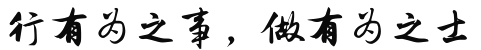

【题目】学习委员准备在宣传栏内写上“行有为之事,做有为之士”几个大字,同学们推荐下面的作品,请你选出对该作品字体解读正确的一项( )

A.该字体为篆书,其特点上疏下密、笔画粗细划一。

B.该字体是行书,其特点流畅灵动、自然洒脱。

C.该字体是楷书,其特点纵任奔逸、赴速急就。

D.该字体是隶书,其特点字形方正、结构严谨。

【题目】如今,社会上缺乏“友善”的不文明行为时有发生,为建设和谐社会增添了重重阻力。团支书小文同学从网上找到一张图片,作为宣传栏的插图,呼吁大家心存善念。请你观察这幅漫画,描述画面内容并表达自己的看法。(不少于80字)

【题目】阅读《有为有不为》,回答下列问题。

有为有不为

①“为”,就是“做”。应该做的事,必须去做,这就是“有为”。不应该做的事,必不能做,这就是“有不为”。

②在这里,关键是“应该”二字。什么叫“应该”呢?这有点像仁义的“义”字。韩愈给“义”字下的定义是“行而宜之谓“义”。“义” 就是“宜”。而“宜”就是“合适”,也就是“应该”,但问题仍然没有解决。要想从哲学上从伦理学上说清楚这个问题,恐怕要写上一篇长篇论文,甚至一部大书。我没有这个能力,也认为根本无此必要。我觉得,只要诉诸一般人都能够有的良知、良能,就能分辨清是非善恶了,就能知道什么事应该做,什么事不应该做了。

③中国古人说:“勿以善小而不为,勿以恶小而为之。”可见善恶是有大小之别的,应该不应该也是有大小之别的,并不是都在一个水平上。什么叫大,什么叫小呢?这里也用不着烦琐的论证,只须动一动脑筋,睁开眼睛看一看社会,也就够了。

④小恶、小善,在日常生活中,随时可见。比如在公共汽车上给老人和病人让座,能让,算是小善;不能让,也只能算是小恶,够不上大逆不道。然而,从那些一看到有老人或病人上车就立即装出闭目养神的样子的人身上,不也能由小见大看出了社会道德的水平吗?

⑤至于大善大恶,目前社会中也可以看到,但在历史上却看得更清楚。比如宋代的文天祥。他为元军所虏。如果他想活下去,屈膝投敌就行了,不但能活,而且还能有大官做,最多是在身后被列入“贰臣传”,“身后是非谁管得”,管那么多干吗呀。然而他却高赋《正气歌》,从容就义,留下英名万古传,至今还在激励着我们全国人民的爱国热情。

⑥通过上面举的一个小恶的例子和一个大善的例子,我们大概对大小善和大小恶能够得到一个笼统的概念了。凡是对国家有利,对人民有利,对人类发展、前途有利的事情就是大善,反之就是大恶。凡是对处理人际关系有利,对保持社会安定团结有利的事情可以称之为小善,反之就是小恶。大小之间有时难以区别,这只不过是一个大体的轮廓而已。

⑦大小善和大小恶有时候是有联系的。俗话说:千里之堤,溃于蚁穴。拿眼前常常提到的贪污行为而论。往往是先贪污少量的财物,心里还有点打鼓。但是,一旦得逞,尝到甜头,又没被人发现,于是胆子越来越大,贪污的数量也越来越多,终至于一发而不可收拾,最后受到法律的制裁,悔之晚矣。也有个别的识时务者,迷途知返,就是所谓浪子回头者,然而难矣哉!

⑧我的希望很简单,我希望每个人都能有为有不为。一旦“为”错了,就毅然回头。

(1)课文篇幅短小,观点明确,条例清晰,请简要梳理行文思路。

(2)结合文章和生活实际,谈谈怎样才能做到“有为有不为”。

(3)课文语言平实质朴、生动贴切,请结合第7段简要分析。

【题目】阅读下面文字,完成下面小题

常存善念

①善念就是善良的念头。念头,有是非之分、正邪之分、善恶之分。善念,是万善之门,从这里可以走向人生的制高点;恶念,是万恶之源,从这里可以滑入恶的深渊。

②善念,在修身中具有重要作用。其作用主要体现在三方面:

③一是① 。思想支配行动,这是一条定律。善念支配行动,则能使良好的道德行为通过善念的心理活动得以实现。

④二是② 。善念是一种思维活动,一种心理状态,一种思想感情,也是一种道德意识。因此说,善念是道德行为建设的内在动因,是指导人们去行动的无形内驱力。

⑤三是③ 。道德认识的提高和道德品质的形成,主要依靠道德修养和道德积累。从中国伦理道德发展史可以看出,善念之积累对于个人良好道德的形成起着潜移默化的作用。

⑥善念不是先天的,亦不是凭空而来的,它是在道德教育,环境熏陶和社会实践中逐渐形成的。善念来源于崇高的信念。我们的信念,是追求真理、追求正义、追求光明、追求真善美。这样的信念一旦在自己的头脑里生根,它就会成为自己的善念之源。

⑦善念来源于正确的善恶现。一个人只有树立了正确的善恶观,才能分清什么是善,什么是恶;才能抑恶扬善,走向光明。善念来源于后天的实践。善恶观念不是先天就有的,而是人们在后天的实践中形成的。只有经过实践把善念转化为善行的时候,才能实现善念的社会价值,因为善念是根,善言是花,善行是果。要做到常存善意,就要经常自思内省,排除邪念。明代杨继盛在其《遗嘱》中有一段深刻的论述;心以思为职。或独坐时,或夜深时,念头一起,则自思曰:“这是好念?还是恶念?”若是好念,便扩充起来,必见之行。若是恶意,便禁止勿思。此段论述令人深思,耐人寻味。我们应该是恶当惊,是善则喜。去恶扬善,唯善是举。

⑧常存善意,是一个人善言善行的思想根基,是一个人的崇高美德。有了这种美德,就可以乐善不倦,以善为宝,疾恶如仇,从善如流。

【1】这篇文章中作者的主要观点是什么?

【2】本文是写“善念”的,可在第①段中又提到“恶念”,试分析作者这样写的目的。

【3】“善念,在修身中具有重要作用。”请依据自己对选文的理解,试着将“推动作用”“积累作用”“导向作用”三个词语恰当地填入文中横线处。

【4】本文引用明代杨继盛的《遗嘱》中的一段文字的目的是什么?